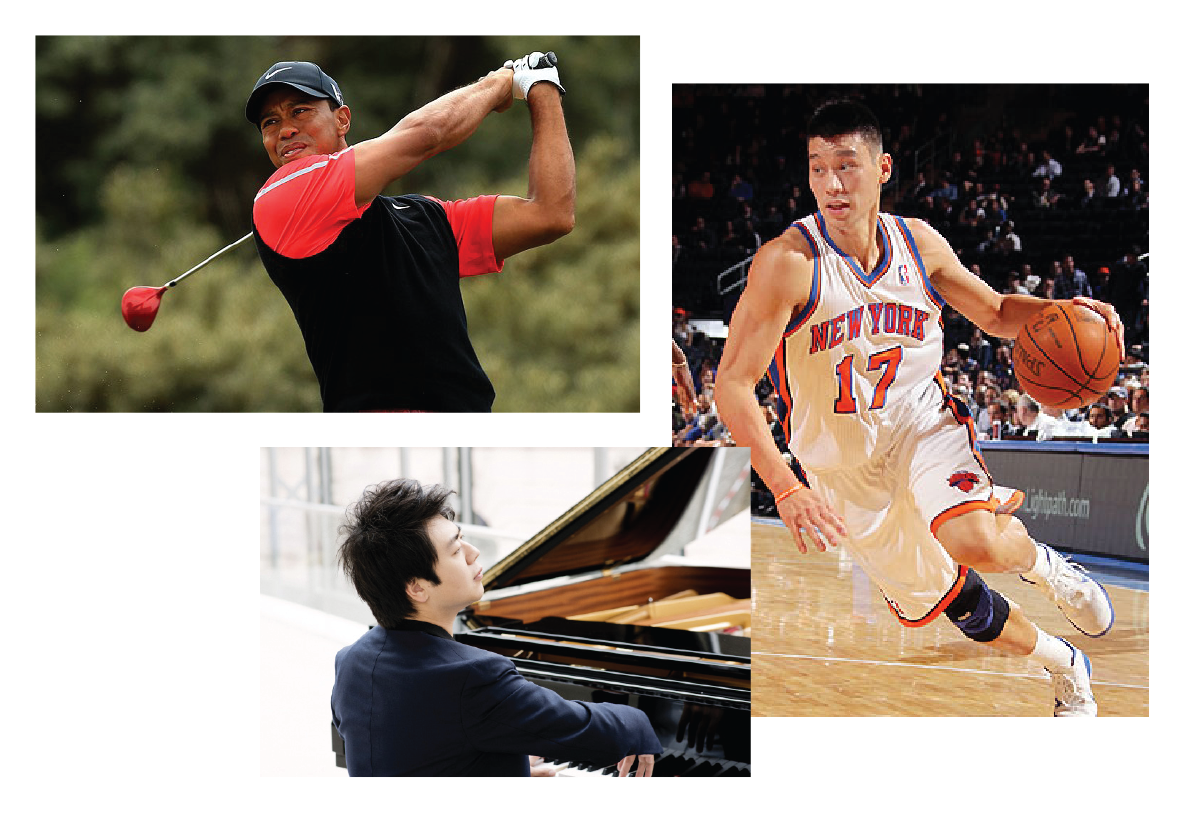

「天賦」是與生俱來的嗎?很多人會認為像朗朗、老虎伍茲或是林書豪這樣的成功人士,一定是因為與生俱來的「天賦」,才能使他們如此傑出。身為家長,我們期望孩子們在各方面,無論是學校成績、音樂、運動項目等,都有傑出的表現。但是研究發現,「天賦」在這些成功人士的身上,只佔了極小一部分;而「努力」才真正決定了成功與否。

心理學家艾瑞克森(K. Anders Ericsson)在柏林音樂學院做了兩種研究,第一個研究對象為小提琴手,共分為三組——超級傑出的學生、好學生、能力較差的學生,研究結果發現這三組最大的差別就是練習時數:超級傑出的學生花了10,000小時練琴;相對的,能力較差的學生只花了大概4,000小時練琴。第二個研究是比較專業鋼琴手與業餘鋼琴手,結果顯示專業鋼琴手練習時數都超過10,000 小時以上,而業餘鋼琴手的練習時數不會超過2,000小時。最令人驚訝的是,研究人員發現這些學生其實都不是靠天賦,當這些學生以優秀的條件進入頂尖的音樂學院後,唯一能從菁英中的菁英中脫穎而出的, 沒有別的原因,就是持續不斷的自我提升與堅持。這些傑出的學生不單比別人多努力練習,更是透過大量的努力而來的。

研究人員指出要當任何一種專家,需要投入至少10,000小時的練習時間。這個魔法般的數字不管是在什麼領域上都通用,披頭四樂團或比爾蓋茲都花上大量的時間在練習音樂或練習設計電腦程式。練習並不是成為專家之後才做的事,而是讓人變成專家的主要因素。以一個家長的角色,要如何幫助我們的孩子達到成就,其實很簡單,我們要持續的鼓勵與支持我們的孩子,更要拿出最大的耐心陪伴孩子經歷這段漫長的『練習時間』。自從了解這份研究數字後,每當我的孩子們跟我抱怨練習鋼琴、英文、吉他等等的時候,我都會無時無刻提醒自己跟孩子們他們需要的是持續的練習,除非達到 10,000 個小時,才能熟能生巧!

如果你想要了解更多有關10,000 小時跟其他成功的故事以及成功人士的不同,請閱讀 《異數:超凡與平凡的界線在哪裡?》(Outliers: The Story of Success by Malcolm Gladwell )